회사일로 1달간 고생 후 약간의 휴식기간을 가진 뒤 다시 정진 중에 있습니다. 가볍게 시작하기 위해 소비재 산업을 분석해봤는데, B2C산업 분석은 확실히 우위에 있거나 엣지있는 배경지식이 B2B산업 대비 적습니다. B2C는 용어나 정보의 축적보다는, 따끈따끈한 최근 데이터를 수집하여 민감하게 반응하는 것이 중요한 것 같습니다.

<SUMMARY>

글로벌로 화장품 산업에 큰 변화가 일어나고 있다. 기존 30~50대에게 맞춰져있던 산업의 포커싱이, SNS/인플루언서/콘텐츠와 밀접한 10~20대에게로 옮겨지고 있다. 이에 따라 문화에 민감한 인디브랜드가 시장을 주도하고 있고, 그 수혜를 ODM/부자재 기업들이 고스란히 받고 있다. 이는 기존 중국에 커플링 되어있던 국내 화장품 시장을 새롭게 재편하고, 기대치 못한 실적과 밸류에이션을 가져다 줄 수 있다. 따라서 기존 중국향이 높던 중견기업을 제외하고, 투자자들은 일본/미국향 익스포져가 높은 인디브랜드 및 인디브랜드에 곡괭이를 가져다 파는 기업을 주목할 필요가 있다.

목차

1. 화장품 기초

2. 국가별 화장품 시장

3. 화장품 시장의 변화

4. 국내 화장품 기업

0.용어 정리

매스티지: 대중형 명품이라는 뜻으로, 화알못 들에게는 다 맹품처럼 보이기 때문에 가격대로 구분하면 매스(~20$), 매스티지(~100$), 프리스티지(~450$)정도로 나뉜다. 여기서 매스티지와 프리스티지를 명품/프리미엄 제품으로 부른다.

미투제품(카피캣): 경쟁사의 주력 상품을 본 떠 만든 제품. 원료의 구성과 비율은 다를 수 밖에 없다.

SKU: 제품이 보관되는 최소 단위.

MSRP: 권장 소비자 가격.

AUR: 평균 소매 가격. 실제로 판매되는 가격.

마크업: 원가 대비 판가 배수로, 제품의 가격을 책정할 때 사용.

유커: 중국 여행객

앰버서더: 브랜드의 모델. 외교사절의 최고 계급.

왕훙: 중국식 인플루언서

프리몰드: 용기를 일단 만들고 고객사에 선제안 및 영업하는 방식 (<->주문제작)

1. 화장품 기초

1.1 화장품에 대해

화장품은 사람의 미화를 위해 신체에 사용하는 것들을 의미한다. 피부도 결국은 의료와 밀접해 있다보니 피부의약품, 의약외품, 화장품이 비슷한 개념으로 다가올 수 있다.,

일반의약품: 치료를 목적으로 사용되며 의사 처방이 필요없는 제품.

전문의약품: 치료를 목적으로 사용되며 의사 처방이 필요한 제품.

의약외품: 약사법으로 관리되며 의사 처방이 필요없는 제품. 의약품 대비 효능과 부작용이 적다.

여기서 더 나아가 우리나라에서 '기능성 화장품'이라고 불리는 제품군도 있는데, 이는 일반 화장품 대비 좀더 인체 효과가 인정된 제품이다. 법적으로 미백/주름개선/자외선차단/탈모예방 이외에 치료 기능이 있으면 안된다. 판매를 위해서는 식약처 인증이 필요하다.

화장품 산업은 철저히 B2C 소비재 산업이다. 그렇기에 투자자는 제품 자체를 알고 트렌드와 제품/브랜드의 방향성이 일치하는지 파악할 필요가 있다. (사실 효능을 따질려면 의약외품/의약품이 훨씬 낫기에, 기능성화장품은 마케팅용 네이밍에 가깝다)

1) 화장품 종류

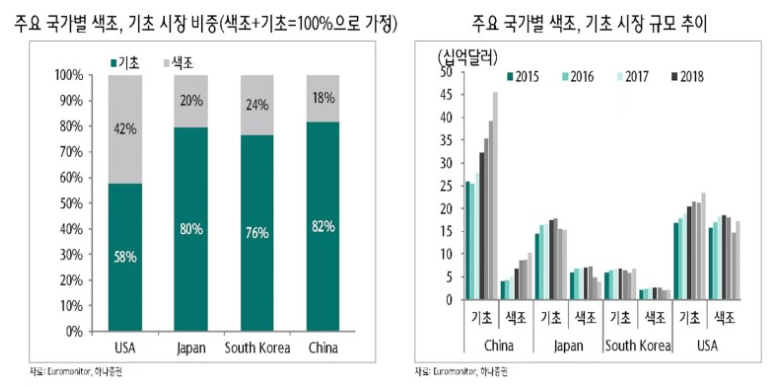

화장품은 크게 기초화장품과 색조화장품으로 나뉘는데, 기초는 피부 관리를 위한 제품, 색조는 꾸미기 위한 제품이라고 보면 된다. 보통 화장품 통계에는 색조, 기초, 퍼스널케어, 마스크팩이 잡히는데, 제조 기술력으로 따지면 '물티슈 < 마스크팩 < 퍼스널케어 < 기초(스킨케어) < 색조' 순으로 난이도가 높다. 기초는 브랜드 업체들의 핵심 기술 집합체이기 때문에 자체 생산 경향이 크며, 브랜드 로열티가 크다. 그래서 마크업 비율이 높다.

화장품 종류를 '기초/베이스/립/아이' 로 구분하여 정리해봤다. 여기서 베이스/립/아이는 색조에 포함된다.

<기초(스킨케어)>

스킨(토너): 피부결 정돈, 수분 공급

에센스(세럼, 앰플): 영양성분을 농축하여 피부에 침투하는 젤/크림 제형

로션(에멀젼): 피부에 수분과 유분을 보충

크림: 피부 보습, 부가적인 영양성분

선크림: 자외선으로부터 피부를 보호하는 크림

선스틱(선블럭): 자외선으로부터 피부를 보호하는 스틱

마스크팩: 원단 형태별로 3가지로 나뉨

시트마스크: 가장 저렴하고 부직포로 제조된다.

하이드로겔: 젤 방식으로 제조된다.

셀룰로오스: 원가가 가장 비싸다.

<베이스>

파우더: 얼굴 기름 잡아주는 가루

블러셔: 컬러감 있는 걸로 볼터치하는거

쉐딩: 음영주는거

메이크업 픽서: 화장 다하고 지속시간 늘려주는 거

파운데이션: 피부톤 보정+파우더 역할

비비크림: 잡티 가려주고 피부톤 보정, 파운데이션의 가벼운 버전

컨실러: 부분부분 잡티 가려주는 거

프라이머: 모공이나 파인 곳을 채워 매끈하게 보이게 하는거

브론저: 피부톤에 음영 강조하는 거

<립>

립밤: 입술을 보습하는 화장품

립스틱: 입술에 색칠하는 막대기

립오일: 립밤 상위 버전. 입술에 색칠하는데 보습효과까지

립틴트: 입술에 색칠하는 끈적끈적한거

립글로스: 입술에 색칠하지만 더 끈적끈적해서 통통 효과도 있고 반짝이까지

<아이(eye)>

아이라이너: 눈꺼풀에 선을 그어 강조하는 거

아이섀도우: 눈꺼풀에 색을 채워넣어 눈매를 강조하는 거

아이팔래트: 눈꺼풀에 채워넣는 여러가지 색을 모아 팔레트 형식으로 만든 거

아이브로우: 눈썹을 그릴 때 사용하는 거

마스카라: 속눈썹이 짙고 길어 보이도록 칠하는 거

<기타 마케팅 네이밍>

다음 네이밍들은 마케팅용으로 많이 쓰이기 때문에 알아두면 트렌드를 파악하기에 좋다.

레티놀: 비타민A1의 다른 이름. 피부에 바르면 피부 재생을 촉진.

히알루론산: 친수성 물질로 피부보습 역할.

펩타이드: 아미노산으로 이뤄진 단백질 조각. 콜라겐, 피부의 필수 구성 요소.

카페인: 피부에 바르면 혈액순환을 도와준다. 다크서클 완화에 좋아 아이크림의 주성분으로 쓰임.

스쿠알렌: 상어 간유에서 난 오일. 세포를 활성화.

스쿠알란: 스쿠알렌에 수소를 첨가해 화장품에 사용. 여러모로 좋음.

비타민C: 피부 톤 개선에 좋음.

니들: 피부 장벽층을 통과하여 피내로 유효 성분을 전달하는 제품.

더마: 피부과 의사, 약사 등 전문가의 자문으로 만들어지는 제품.

2) 화장품 소비에 대해

기존에는 소수의 대표 제품에 한하여 집중적인 소비가 일어났는데, 최근에는 다양한 종류들과 제품군이 생기고 개개인의 특성에 맞게 맞춤화가 일어나고 있다(자본주의에서 수요가 포화되면 나아가는 길인듯). 그래서 소비자들도 같은 기능을 가진 제품에 대해 다양하게 보유함은 물론이고, 용도나 기분 전환용으로 제품군을 나누기도 한다. 쿨톤용, 웜톤용, 가볍게 하는용, 뽄직이기용 등등.

화장품은 소모품으로 보통 6개월~1년 정도의 유통기한을 갖기 때문에, 교체주기가 짧은 편이다(변동성 및 사이클이 덜하다). 기초 화장품의 럭셔리 쪽으로는 스터디셀러가 있지만, 소비자들이 유행과 계절에 민감하다 보니 화장품 전체적으로는 스터디셀러가 없는 편이다. 기초 화장품은 피부로 와닿는 제품이기 때문에 타 소비재에 비해 짝퉁 소비가 덜하다. 대신 성분과 디자인을 어느 정도 카피한 미투 제품을 선호하는 사례가 더러 있다.

이러한 점들로 봤을 때, 화장품은 브랜드에 대한 충성 소비가 매우 낮은 편이다. 최근 소비 트렌드에 대해서는 [3. 화장품 시장의 변화]에서 알아볼 예정이다.

3) 화장품 산업에 대해

개인적으로 중요하다고 생각하는 산업의 특징들을 나열했다.

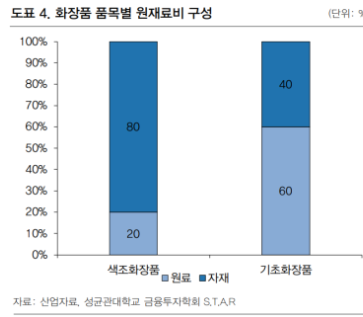

원가율이 20~30%로 매우 낮다. 그 중 원료가 5%, 부자재가 10%, 생산비용이 10%정도 된다.

경쟁력 있는 ODM업체들로 인해 기능은 상향평준화 된 상황이다. 즉, 브랜드 업체 입장에서는 제품력보다 소비패턴과 유통시장 변화에 민감하게 대응하여 트렌드와 브랜딩하는 것이 중요하다.

보통은 색조가 기초보다 판가대비 원가 비중이 높으므로 수익성이 낮은 편이다. 그 중 부자재 비중이 크다.

생산에 소요되는 시간이 길지 않기 때문에 수요를 보고 반응생산이 가능하다. 즉, 재고부담이 덜하다.

신제품 런칭기간도 6개월로 짧다.

1.2 주요 유통채널

화장품도 소비재이기 때문에 어느 B2C 산업과 크게 다를 바가 없다. 자사몰 비중이 높을수록 좋고, 프리미엄 브랜드이냐 중저가브랜드이냐에 따라 타겟하는 채널이 다르다.

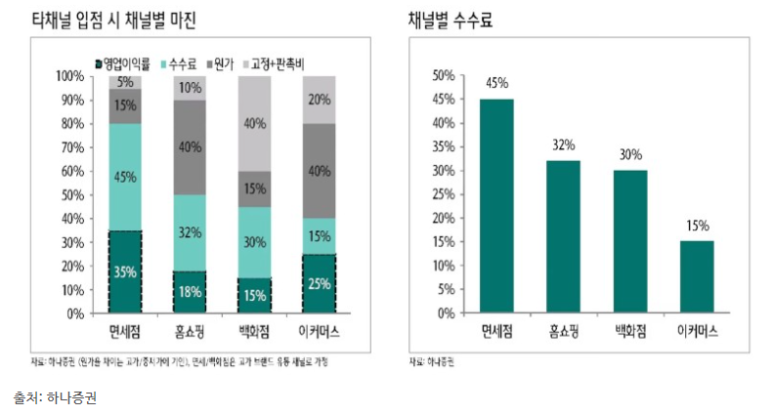

채널별 마진

1) 백화점

소비재의 온라인화가 이루어지면서 백화점 채널은 부진해지고 있다. 또한 명품 시장에 한정되어 있기 때문에, 본 포스팅의 목적과는 거리가 먼 유통채널이라고 생각한다. 그리고 백화점은 워낙 직관적이기 때문에 굳이..

OPM: 5~10%

2) 면세점

국내 면세점 매출은 실질적으로 해외 수요이고, 형식적으로는 국내 매출이다. 면세점 수입이 높다는 것은 높은 브랜드 인지도를 뜻하며, 백화점과 비슷하게 프리미엄/럭셔리 제품 위주로 취급한다. 국내 면세점 매출은 중국 따이공의 영향을 많이 받는다.

OPM: 25% 내외

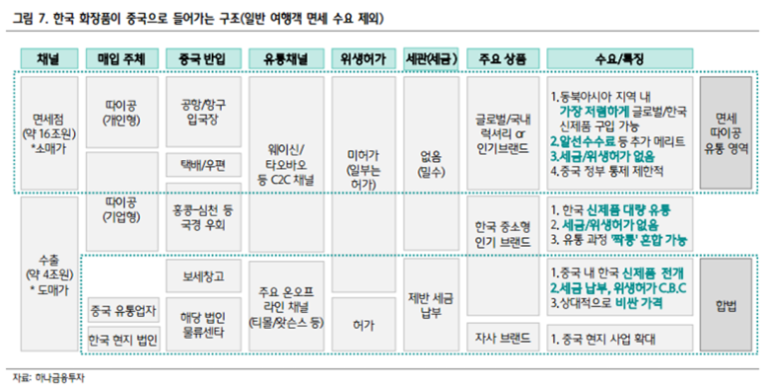

※중국 따이공

중국의 보따리상. 면세한도에 맞춰 면세점을 통해 물건을 유통한다. 럭셔리 화장품 위주로 유통하는데, 따이공을 통해 유통을 확대하면 대중에게 접근하기에 용이하지만, 가격 변동성이 심해지고 중간 유통과정에서 짝퉁이 섞이면서 이미지 훼손이 일어날 가능성이 높다. 따이공은 개인형과 기업형으로 나뉜다.

개인형 따이공: 여행자로 가장해 면세점에서 매입하여 웨이신, 타오바오 등 C2C채널로 유통한다. 개인형 따이공들의 마진이 쏠쏠할때는 한국 여행 경비를 충당하고도 남았다고 한다.

기업형 따이공: 한국에 사업자등록을 하여 B2B로 매입을 한 후 중국에 수출한다. 한국에서는 수출 코드가 등록되지만, 중국에서는 밀수로 들어간다. 면세점에서 매입하는 기업형 따이공도 있긴 하다.

3) H&B

헬스앤뷰티 스토어의 약자로, 기존 드럭스토어의 확장된 개념이다(로드샵이라 부르기도 한다). 자사제품도 있지만 좋은 제품을 선정하여 경쟁력 있는 가격에 판매를 한다는 점에서 고객들의 신뢰도가 높다(MD능력이 중요). 이러한 과정에서 판매가 저조한 제품은 빠르게 교체되고, 자체 유통채널이 부족한 신규 브랜드들이 포텐셜을 터뜨리는 일이 다반사다.

올리브영(CJ),

롭스(롯데), 랄라블라(GS)OPM: 20% 이상

4) 온라인(이커머스+라이브커머스)

온라인은 보통 이커머스와 자사몰을 말하며, 면세점 및 백화점 자체 온라인몰은 포함하지 않는다.

쿠팡, 카카오톡선물, 에이블리, 옥션 등

라이브커머스: 네이버쇼핑, 카카오쇼핑, 쿠팡 등

OPM: 25% 이상

5) 역사속으로...

홈쇼핑: H&B가 뜨기전에 신규브랜드들이 런칭하기 좋은 채널이었다. TV시청률 저하와 함께 비중이 줄어들고 있다.

원브랜드샵: 상위 12개 원브랜드샵의 점포수는 16년 8000여개에서 빠르게 감소하여 현재 3000여개도 남지 않았다.

직/방판: 대기업에서 영업맨들을 통해 직접 방문판매를 하는 형태인데, 대기업들은 이 유통채널을 포기한지는 오래되었고, 중소형 브랜드들이 여전히 틈새시장을 노리고 있다. 요즘에는 다단계 형식으로 온라인(추천인)을 곁들여서 유통되고 있다.

대형마트: 쇼핑 온라인화에 따라 대형마트에선, 식자재를 제외한 대부분의 제품군이 내리막길을 걷고 있다.

1.3 화장품 산업 생태계

화장품 산업 밸류체인은 크게 4가지로, ODM(OEM), 브랜드, 원료, 부자재로 구분된다. 기술 장벽은 원료 < 브랜드 < 용기 < ODM 순으로 높다.

1) 브랜드 업체

중저가 시장은 특별한 생산시설이나 기술 없이 진입이 가능하기 때문에 진입장벽이 낮다고 할 수 있다.

매출 인식이 채널에 따라 크게 다르다. 화장품은 원가율이 낮기 때문에 브랜딩, 마케팅, 유통채널 확보(영업)을 잘하면 말도 안되는 P에 제품을 판매할 수 있다. 선점효과가 중요하다.

원가율: 프리미엄 브랜드(10%내외), 중저가 브랜드(20~30%)

판관비: 마케팅비와 유통채널 수수료가 중요하다고 볼 수 있다.

화장품의 성분이 상향평준화 되면서 효능이나 가성비보다는 브랜드/마케팅이 매우 중요해졌다. 이니스프리의 '제주', 후의 '황후', 설화수의 '한방' 이미지 등이 브랜딩의 성공 사례를 보여준다.

기존에는 가격 자체가 브랜드 가치를 나타낸다고 하여 비싼 가격을 기본으로 깔고 유통채널에 따라 할인 이벤트를 하는 브랜드가 많았다. 최근에는 출시가와 실제 소매 가격이 비슷한 경우가 많다.

레시피에 특허가 있긴 하지만, 유사한 방법으로 특허를 피해서 생산 가능하다(미투제품).

시장을 주도하는 브랜드가 길어봤자 1~2년이다. 한순간에 뜨고, 한순간에 사라진다.

로레알, 에스티로더와 같은 해외 유명 그룹들은 로컬의 성장 기업을 인수해서 IP를 확장 하는 동시에 경쟁사를 제거하는 식으로 시장을 이끌어가고 있다.

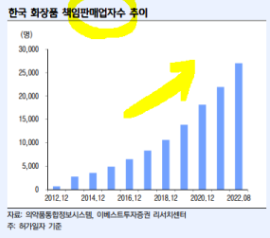

ODM, OEM 산업생태계가 잘 갖춰지면서 중소형 업체들이 쏟아져 나오는 중이다.

2) OEM & ODM

OEM: 디자인, 개발 등은 브랜드 업체가 갖고, 제조만 담당한다. 독자적인 연구개발 능력이 없기 때문에, 주로 대기업이 외주생산을 맡기는 편이다.

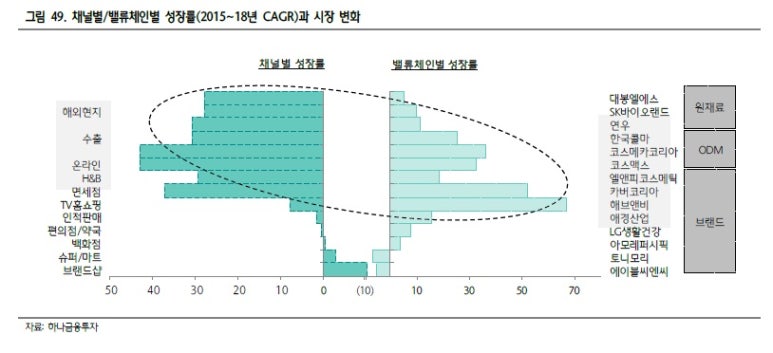

ODM: 설계, 개발, 생산 등 전과정을 맡으므로 OEM보다 기술 장벽이 높다. 화장품을 제조하는 레시피를 처방전이라고 부르는데, 처방전의 지적재산권이 ODM업체에게 있다. 최근 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산(브랜드 난립, 품종 다양화) 으로 바뀌면서 마진율 변화가 있다.

OEM과 ODM은 국내 고객사보다 해외 고객사의 P가 높은 편이다. 수주계약을 통해 단가를 정하는데, 원부자재 변동에 따라 마진이 정해진다.

중국 로컬 브랜드들이 대거 생긴 2015년과 인디브랜드들이 시장을 주도하는 최근을 보면 ODM업체들이 갑이 되는 것을 볼 수 있다. 하지만 ODM업체들은 크게 P를 올려 마진을 개선하기 보다는, 고객사에게 이익을 전가하여 Q를 늘리는 식으로 외형 성장에 초점을 둔다. 그러므로 ODM업체를 볼 때는 OPM보다 CAPA 증설 및 매출 성장률를 보는 것이 성장 정도를 파악하는데 용이하다.

해외 화장품 산업은 제조와 브랜딩을 분업하지 않아 왔기에 한국에 비해 ODM 업체들의 영향력이 작다. 즉, 글로벌 인디브랜드들의 탄생은 국내 ODM업체들에게 큰 기회라고 볼 수 있다. 특히 색조 제품의 경우 프리미엄 제품이라도 ODM을 맡기는 경우가 많다.

OEM 업체들은 원료 매입을 고객사에서 선정하지만 ODM 업체들은 전문 에이전트를 통해 결정한다. 용기와 같은 부자재의 선정은 고객사에 따라 다르다고 한다.

OEM업체와 ODM업체는 여러 바이어를 확보하는 것이 중요하기 때문에 가동률을 여유있는 선에서 유지한다. 보통은 70%면 높다고 볼 수 있다.

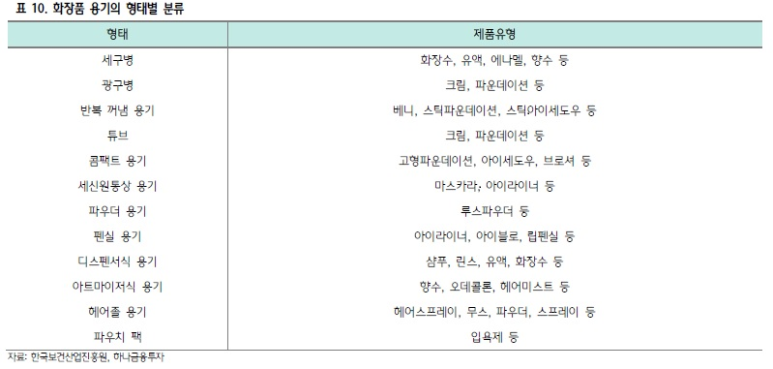

3) 부자재 기업(용기)

화장품 판매에 있어 원료 이외의 것들을 제조판매하는 기업이다. 원재료 가격 변동이 이익률에 큰 영향을 끼친다 (특히, 유리가격과 유가). 부자재에서 용기 비중이 제일 크며 국내 용기업체들의 기술 수준이 글로벌 상위권이기에, 용기 업체에 대해서만 다음과 같이 정리했다.

용기업체: R&D 기술력이 높고, 원가율이 매우 낮다. 용기는 개별 화장품 품목마다 커스터마이징 되기도 하고 원료에 따라 용기 재질이 달라지므로 고객사와 긴밀한 협조가 필요하고, 자국 내에서 주문이 이뤄지는 경우가 많다. 대부분의 용기는 플라스틱으로 제조되며, 원가에서 인건비가 차지하는 비중이 높다(그래프 첨부). 플라스틱 깡통과 뚜껑만 만드는 단순한 BM으로 보이지만, 에어리스 펌프나 튜브, 밀폐력 등에서 기술력 차이가 크다고 한다.

참고로 다음은 화장품별 용기의 형태를 분류한 것이다.

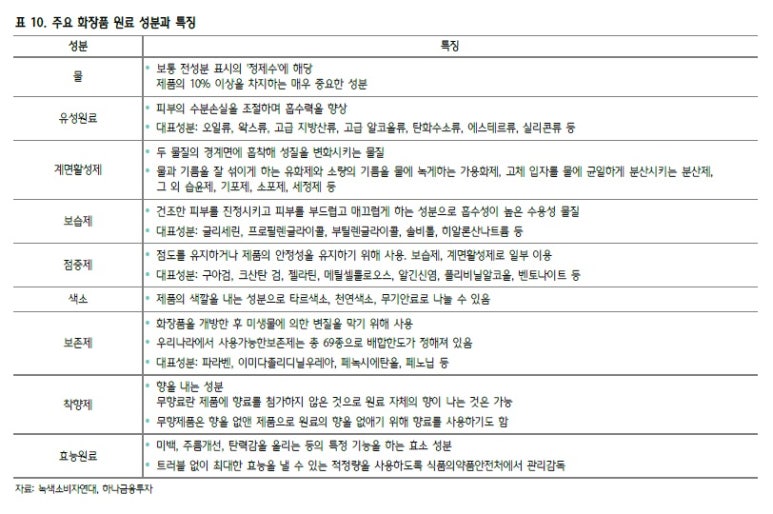

4) 소재(원료) 기업

일반/필수 성분의 경우 대체재가 많아서 대체로 에이전트를 통해 매입하고 있다. 그 중 계면활성제, 에탄올, 폴리머와 같이보편적인 원료는 글로벌 화학 회사에서 주로 매입하고, 하이엔드 원료는 프랑스와 일본에서 매입한다. 그러다 보니 국내 주요 ODM업체들의 원료 수입 비중이 50~60%로 꽤 높다.

참고로, 주요 화장품 원료는 다음과 같다.

1.4 국내 화장품 산업의 역사

국내 화장품 산업의 수출 흐름에 따라 역사를 간단하게 알아보고자 한다.

1) 대기업 위주의 원브랜드샵의 시작

2003년~2010년

대표키워드: 미샤, 아리따움(휴플레이스), 한국콜마, 코스맥스

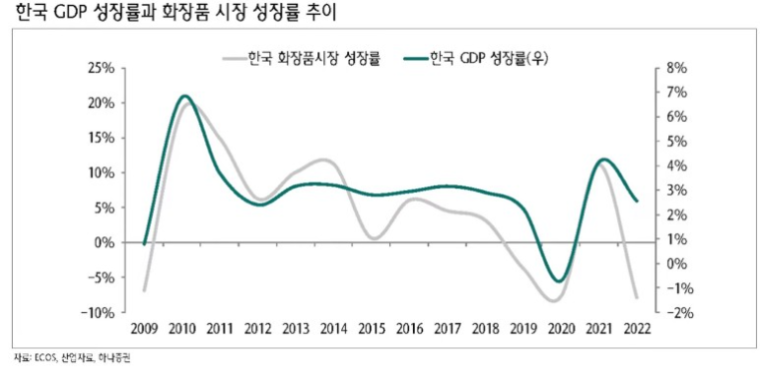

한국 GDP 성장률이 높은 시절로, 사회에 진출하는 여성들이 많아지면서 화장품 소비가 크게 일어난 시점이다. 브랜드와 유통이 통합되고 생산이 분리되었는데, 원브랜드샵도 그러한 형태라고 볼 수 있다. 원브랜드샵 자체가 화장품에 대한 마케팅이 되고 트렌드가 빠르게 전환되면서 원브랜드샵 시장 진입이 늦은 업체들은 몰락하기 시작했다.

LG생활건강과 아모레퍼시픽이 원브랜드샵 선두주자라고 볼 수 있고, 이들은 생산을 아웃소싱하면서 ODM산업이 개화하기 시작했다. 코스맥스와 한국콜마가 대표적이다.

2) 백화점, 방문판매, 원브랜드 전성시대

2010년~2013년

대표키워드: 이니스프리, 스킨푸드, 더페이스샵, 에이블씨앤씨, 네이처리퍼블릭, 에뛰드, ODM

2008년 리먼사태 이후 찾아온 '차화정'의 시대로, 원브랜드샵 대부분이 제조시설을 갖추고 있지 않았기 때문에 ODM 업체들이 그 수혜를 누렸다. 당시 글로벌 브랜드의 중국 진출도 겹쳤는데, 본국에서의 수출이 비효율적인 유럽과 미국의 브랜드들이 한국의 공장을 이용한 것도 ODM업체들에게 큰 이익을 안겨줬다.

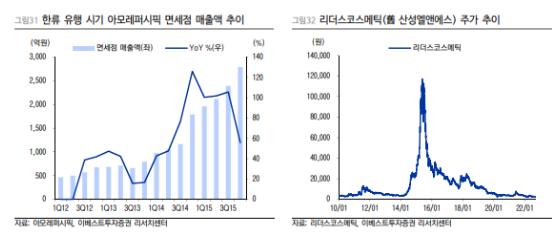

3) K드라마 & 개발도상국으로 수출

2014년~2016년

대표키워드: 별에서 온그대, 태양의후예, 리더스코스메틱, 잇츠스킨, 아이오페, 카버코리아, 제닉

주요제품: 마스크팩, 비비크림, 알로에젤, 달팽이크림, 마유크림

점차 한국 내수 시장이 포화되고, 방문판매가 저조해지면서 국내 화장품 업체들의 성장에 의구심이 들기 시작했다.

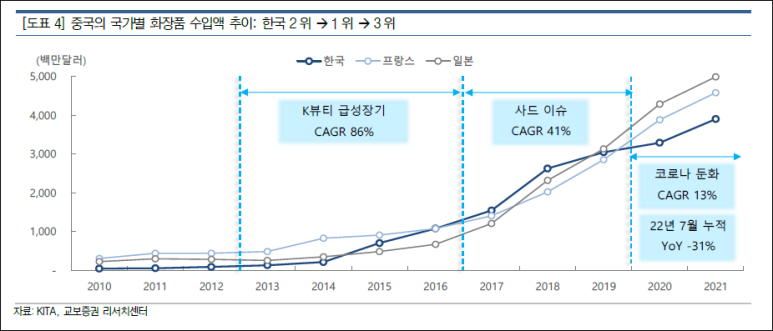

반면, 중국은 초고속 성장을 이루고 있었고 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 35%가 넘어섰다. 중국의 화장품 수입은 2013년부터 연평균 40% 이상의 성장을 보여줬고, 한국 화장품은 2015년부터 한국드라마의 수출과 함께 다시 한번 성장기를 맞이했다. 당시, 한국의 중국 인바운드 규모도 3~4배 성장을 이뤄냄으로써 면세점 매출도 급격히 성장했다.

4) 온라인/H&B 채널 등장

2016년~

대표키워드: 올리브영, 클리오, 닥터자르트, AHC, 메이블린, 멀티브랜드, ODM

백화점, 원브랜드샵 중심이었던 한국 화장품 시장의 유통 채널이 크게 변화하기 시작했다. 이커머스 채널과 올리브영/랄라블라 등과 같은 H&B 채널이 등장하면서 화장품 산업의 중심이 대기업에서 벤처/인디브랜드로 움직였다. 이 덕분에 ODM 업체들은 2013년 이후 다시 한 번 우호적인 사업 환경을 맞이했다.

5) 중국 유통 채널의 변화와 브랜드 차별화

2017년~

대표키워드: 사드배치-한한령

2016년 사드배치로 중국 유통로가 막히고, 중국에서도 이커머스 채널이 활성화 되기 시작했다. 또한 따이공들에 대한 통관 규제가 강화되면서 영세상인 수준의 따이공들이 줄어들고 대형화(기업화)된 따이공들이 주류가 되었다.

아모레퍼시픽을 포함한 브랜드 업체들의 손실 구간이 2020년, 21년까지 지속되었다.

6) 비중국 비중 확대와 인디 브랜드

2021년~

대표키워드: 인디 브랜드

최근 국내 화장품 시장의 모습이다. 중국의 비중이 급격히 줄어들고, 미국/일본/동남아 등으로 확대하고 있다. [3. 화장품 시장의 변화] 항목에서 자세히 알아보자.

1.5 화장품 섹터 투자 리스크

1) 경쟁사 난립

기술과 시설 장벽이 높은 ODM, 부자재 업체에는 해당하지 않지만 브랜드 업체들에게는 치명적인 단점이다. 턴키로 해주는 ODM 생태계가 있다보니, 누구나 적은 자본으로 화장품 브랜드를 개발할 수 있다.

2) 트렌드가 자주 바뀜

화장품 종류는 이미 포화 상태이며, 추가적으로 나오는 화장품은 기존에 없던 새로운 제품이어야 한다. 그래서 같은 핑크색이라도 그 종류가 1억4549만5554개(?)나 되고, 프라이머/컨실러와 같이 기능이 비슷하지만 이름이 다른 제품군이 생겨난다. 그때마다 기업들은 새로운 개념을 소비자에게 심으려 하고, 화장품 산업은 마케팅 및 트렌드가 난립할 수 밖에 없다.

이러한 산업에 대한 투자는 매우 피곤할 수 밖에 없고, 유행에 민감한 실소비자가 아닌 이상 변화를 감지하기가 쉽지 않다.

2. 국가별 화장품 시장

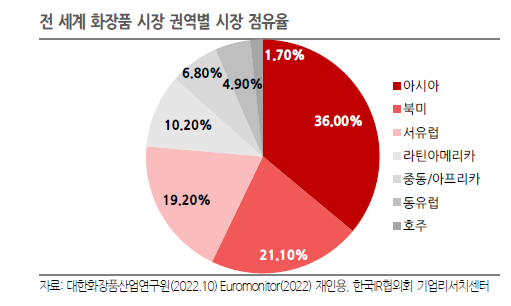

화장품 시장의 국가별 시장 점유율은 다음과 같다.

미국(20%) > 서유럽(19%) > 중국(15%) > 일본(6%) > 한국(2%)

경제활성도가 높은 국가일수록 여성의 사회활동이 늘어나면서 화장품 사용이 증가하고, 특히 먹고 살만해지면(?) 색조 화장품 비중이 늘어난다.

또한 국가별 브랜드 인지도는 다음과 같은데, 1~2년전 자료라서 생각보다 한국이 낮다.

2.1 한국

1) 한국 화장품 시장

국내 화장품 시장규모: 40조원

한국 전체 화장품 시장규모: 60조원 이상

2) 한국 화장품 유통채널

[1.2 주요 유통채널] 참조

한국 온라인 침투율 35%

따이공 전성기에는 면세점 매출이 40%

3) 한국 화장품 소비성향

과잉 관리(?): 한국 여성들은 피부의 미에 대한 선호도가 높다. 기초 화장품 선정부터 하여 마스크팩, 수분관리 등 평소 관리가 철저한 편이다.

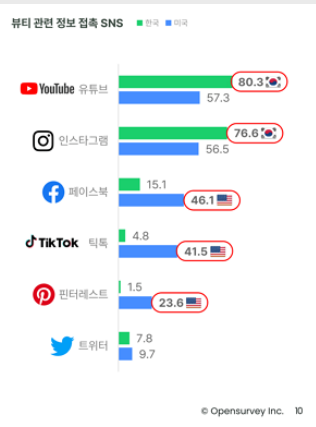

인플루언서: 유튜브나 인스타를 통해 인플루언서들이 사용하고 있는 화장품에 대한 선호도가 높다.

출처-오픈서베이 뷰티 트렌드 리포트

성분분석: '화해'와 같은 화장품 리뷰 어플을 통해 성분분석을 파악하여 구매한다. 이는 맞춤형 소비 및 클린뷰티의 영향이 크다.

4) 한국업체

[4. 국내 화장품 기업] 항목 참조.

5) 한국에서의 해외 업체

한국 국내 화장품 시장은 올리브영이 꽉 잡고 있기 때문에 국내 브랜드 위주로 시장이 재편되고 있다. 해외 브랜드에 대해서는 면세점 통계에서 확인할 수 있는데, 에스티로더/입생로랑 및 명품 브랜드의 향수가 압도적으로 상위권을 유지하고 있다.

* 국내 화장품 수출입 통계

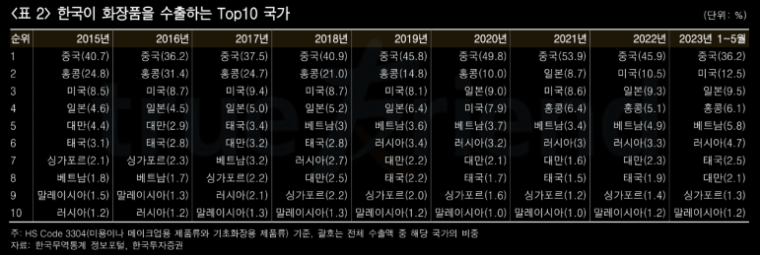

a. 국가별 수출액 증감(% YoY)

- 전체: 3억 5,762만달러(+0.8% YoY)

- 중국 -32.6%, 미국 +37.3%, 일본 +31.5%, 베트남 -0.7%, 홍콩 +0.1%, 대만 +15.6%, 태국 +6.5%

b. 국가별 수출액 증감(% MoM)

- 전체: 3억 5,762만달러(-10.8% MoM)

- 중국 -20.1%, 미국 -14.5%, 일본 +31.9%, 베트남 -0.3%, 홍콩 +5.0%, 대만 -14.2%, 태국 -28.9%

c. 국가별 비중(%)

- 중국 27.4%, 미국 14.5%, 일본 13.5%, 베트남 6.2%, 홍콩 6.1%, 대만 2.6%, 태국 2.0%

d. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)

- 중국 -3.2%p, 미국 -0.6%p, 일본 +4.4%p, 베트남 +0.6%p, 홍콩 +0.9%p, 대만 -0.1%p, 태국 -0.5%p

(HS Code 33: 향료·화장품 기준)

2.2 중국

1) 중국 화장품 시장

중국 화장품 시장규모: 85조원

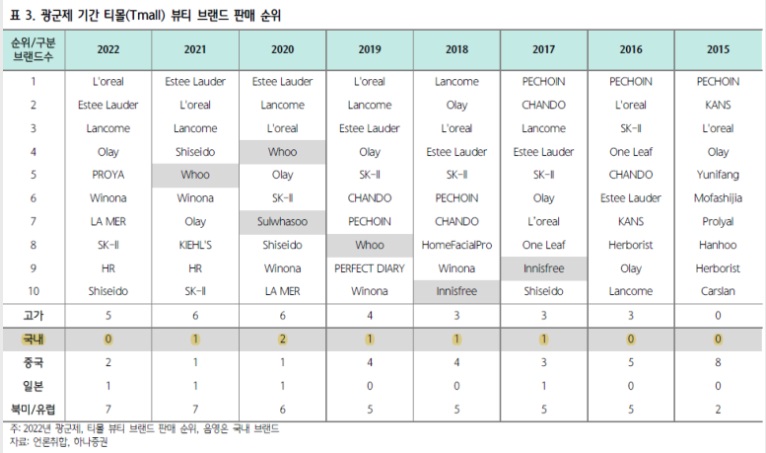

럭셔리 계열에서는 수입 브랜드 비중이 늘어나고 있고, 중저가에서는 로컬 브랜드가 늘어나면서 경쟁이 심화되고 있다.

자국 산업을 강화하기 위해 지속적으로 따이공들을 규제중이다. 이는 해외 브랜드들 매출에 대한 캡을 씌운다.

2) 중국 화장품 유통채널

이커머스(비중 50%)

티몰, 타오바오, 징둥, VIP, 판둬둬

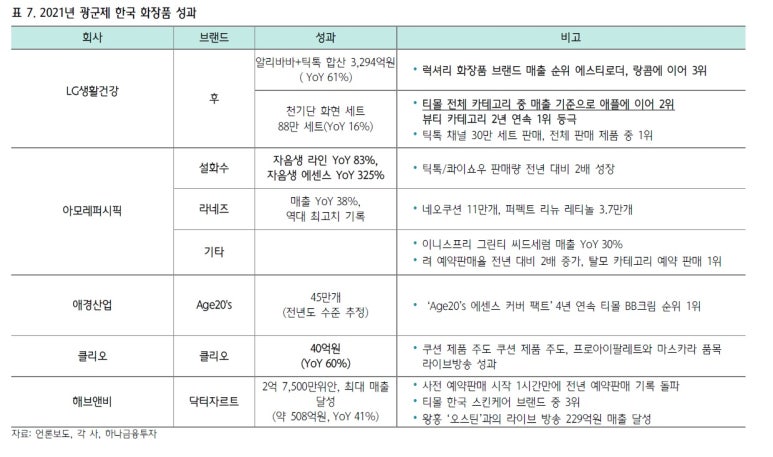

광군제: 솔로를 위해(ㅠ) 11월11일 열리는 중국 최대 규모의 온라인 쇼핑 이벤트

6월18일 쇼핑축제: 제2의 광군제급

광군제의 화력...ㄷㄷ

라이브 커머스: 중국은 인기 쇼핑 호스트를 중심으로 하는 라이브 커머스의 영향이 크다고 한다. 중국 인플루언서인 웨이야와 리자치의 방송은 시청자가 1억명이 넘을 때도 있다.

타오바오라이브, 콰이쇼우, 더우인(틱톡)

오프라인: 왓슨스, 하메이, 더콜로리스트, 세포라

3) 중국 화장품 소비성향

궈차오: 중국의 애국소비를 뜻하며, 기존 일상용품에서 문화생활까지 침투하고 있다. 스킨케어나 대표적인 메이크업 제품에 있어서는 해외 명품 브랜드들이 자리를 잡고 있지만, 색조나 마스크팩에서 로컬 브랜드들이 치고 올라오고 있다.

기능성 화장품: 장기간 마스크 착용으로 인한 피부 개선에 대한 욕구가 강하다.

화려함: 중국은 화려하고 강렬한 색감을 좋아한다.

4) 중국업체

중국 화장품 업체에 대해서는 다음 블로그 시리즈를 참조.

(좌) 티몰 스킨케어 순위 (우) 티몰 메이크업 순위

프로야: 프리미엄 스킨케어 브랜드. 2020년부터 해외 명품 브랜드들을 위협하기 시작.

위노나: '천연'에 중점을 둔 스킨케어 브랜드. 2020년부터 해외 명품 브랜드들을 위협하기 시작.

콰디: 일회용 스킨케어 브랜드.

화시즈: 중국풍 팡팡 풍기는 로컬 중저가 메이크업 브랜드.

카슬란: 로컬 중저가 브랜드

주븐: 스킨케어 브랜드.

컬러키: 1020을 노린 색조 브랜드.

인투유: 립 전문 화장품 회사, EYE와 BASE로 확장 시작.

쯔란탕(자란): 스킨케어 브랜드.

바이차오지(상하이쟈화): 스킨케어 브랜드. 매장 수 1위.

바이췌링: 중국의 역사가 오래된 전통 브랜드. 국민브랜드 느낌.

상하이상메이: 위챗커머스 브랜드로 유명.

브랜드: 한수(KANS), 이예쯔, 훙써샤오샹, 아스나미, 바이오지, 지팡

이셴홀딩스

브랜드: 퍼펙트다이어리, 리틀온딘, 애비스초이스, 핑크베어, 갈레닉, 이브롬

5) 중국에서의 해외업체

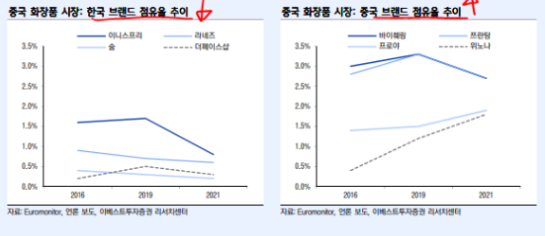

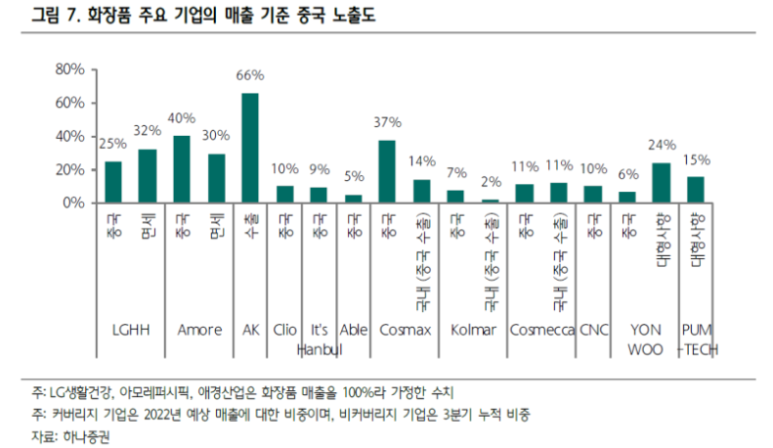

한국: 화장품 매출 내에서 중국 비중이 높은 기업은 LG생건, 아모레퍼시픽, 애경산업. 이외에는 ODM업체들이 대부분이다. 한국 브랜드 업체의 퍼포먼스는 떨어지고 있지만, ODM은 여전히 강하다.

스킨케어 시장은 로레알, 에스티로더, 랑콤, 시세이도, SK-II가 굳건히 TOP10를 차지하고 있다. 메이크업 시장은 로컬 브랜드 위주로 재편 중이다.

2.3 미국

1) 미국 화장품 시장

미국 화장품 시장 규모: 110조원

미국에서는 한국에서 기능성 화장품이라고 불리는 미백/주름개선/탈모방지/자외선차단과 같은 제품들이 OTC DRUG(일반의약품)으로 구분되어, 제품 등록이 까다로운 편이다 (즉, SUN 관련 제품도 포함). 하지만 기술력이 높은 국내 업체들에게는 훌륭한 진입장벽이 될 수도 있다.

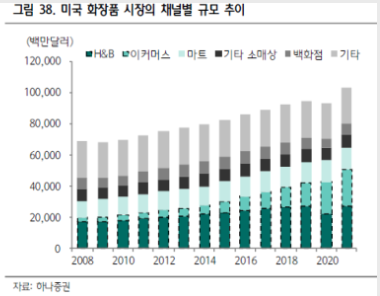

2) 미국 화장품 유통채널

미국은 이커머스와 H&B시장이 각 20%대로 제일 크고, 이커머스 시장은 여전히 성장 중(10%대)에 있다.

온라인(침투율 15%): 아마존, 플립, 얼타, 샐리뷰티, 소코글램, 뷰티리쉬

오프라인: 타깃, 월마트, CVS

얼타뷰티: 미국의 올리브영으로 미국 화장품 온라인 M/S 40% 이상 차지 https://www.ulta.com/shop/skin-care

3) 미국 화장품 소비 성향

다양성: 인종이 다양하기 때문에 피부 타입 또한 다양하다. 그래서 제품 스펙트럼이 넓어질 수 밖에 없고, 기업 입장에서는 타겟팅에 집중할 필요가 있다.

[3. 화장품 시장의 변화] 항목 참조.

4) 미국 업체

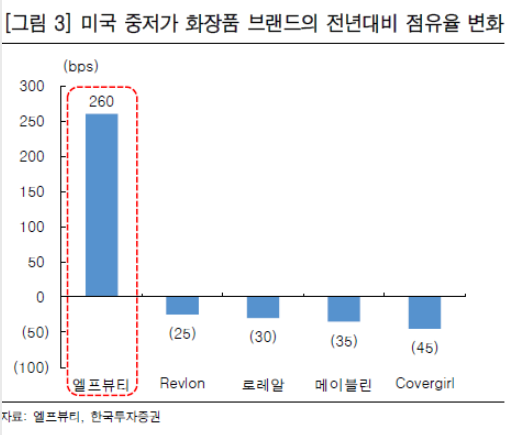

엘프코스메틱: 저가 포지셔닝의 인디브랜드

스킨케어 성장률이 매우 가파르다.

타 브랜드 대비 50% 가까이 저렴한 가성비 브랜드다.

그렇기에 10대들에게 인기가 많다 (2022년 미국 1위).

중국 OEM으로부터 제조된다.

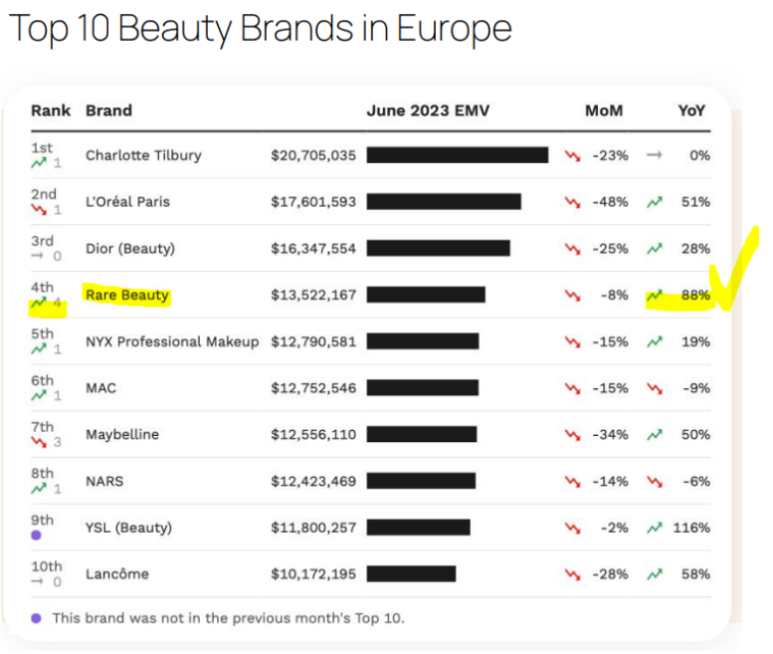

레어뷰티: 셀레나고메즈의 셀럽 뷰티브랜드. 떡상중.

펜티뷰티: 리한나의 셀럽 뷰티브랜드.

카일리코스메틱: 카일리제너의 셀럽 뷰티브랜드. 하향세.

에스티로더: 글로벌 럭셔리 화장품 기업.

매출비중: 미국 30%, 유럽/중동/아프리카 40%, 아시아 30%

브랜드: 에스티로더, 오리진스, 크리니크, MAC, 아베다, 바비브라운, 조말론, 라메르, 르라보, 킬리안, 닥터자르트, 에어린, 투페이스드, 달팡, 톰포드뷰티, 에어린

P&G

브랜드: SK-II, 튤라, 올레이, 아이보리, 네이티브, 올드스파이스, 세이프가드, 시크릿, 스노우베리

타르트: 세포라에만 있는 색조 브랜드. 고기능 내추럴 이미지.

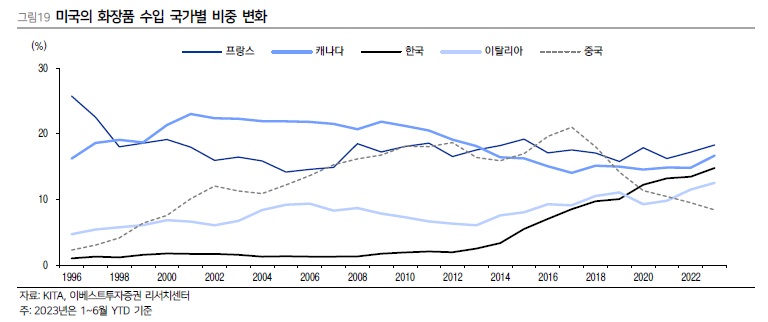

5) 미국에서의 해외업체

2.4 유럽(+러시아)

출처: Tribe Dynamics, 정마담님 블로그

1) 유럽 화장품 시장

유럽 화장품 시장 규모: 100조원

CPNP라는 EU의 안정성 인증을 받아야 한다. 최소 6개월 이상 걸리기 때문에 CPNP자체가 진입장벽이 된다.

하지만 화장품은 트렌드 변화가 빠르고 리드타임이 짧은 편이기 때문에 이러한 기간은 매우 비효율적이다.

2) 유럽 화장품 유통채널

유럽은 오프라인 뷰티숍 및 드러그 스토어가 잘되어 있기 때문에, 오프라인 유통이 크게 활발한 편이다. 스킨케어 제품은 85%가 오프라인으로 유통된다.

온라인: 아마존, 키코, 세포라, 더글라스, 마키야리아

오프라인: 세포라(루이비통), 레뚜알(러시아)

드럭스토어: 헤베(폴란드),뮐러(오스트리아), DM(독일), 로스만(독일)

3) 유럽 화장품 소비성향

한국 및 북미 화장품 소비성향과 비슷 (사실상 유럽이 원조).

4) 유럽업체

로레알(프랑스): 인수합병으로 거대해진 세계 최대(10% 초중반) 화장품 그룹기업.

매출비중: 동북아시아 30%, 북미 25%, 유럽 30%

브랜드: 로레알파리, 랑콤, 비오템, 키엘, 슈에무라, 메이블린, 아르마니뷰티, 입생로랑뷰티, 프라다뷰티, 더바디샵, 케라스타즈(헤어), 잇코스메틱, 3CE(스타일난다), 가르니에

인터코스: 이탈리아의 ODM 기업. 고객사가 500개가 넘는다.

5) 유럽에서의 해외 업체

유럽은 기존에 프랑스를 중심으로 화장품 역사가 오래된 국가가 많다. 스위스, 스페인, 폴란드 또한 화장품 강국이며, 수입 비중 자체가 낮은 편이다. 유럽 외의 국가로서는 미국, 캐나다, 한국이 그나마 유의미한 점유율을 보여주고 있다.

2.5 일본

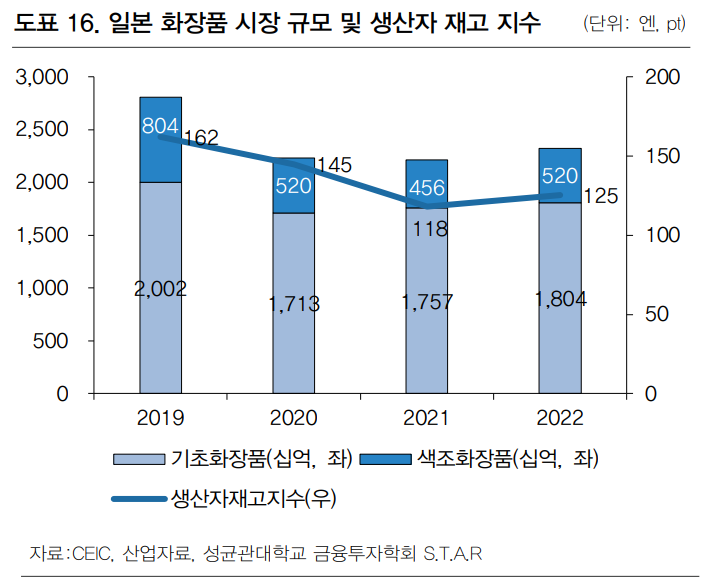

1) 일본 화장품 시장

일본 화장품 시장 규모: 40조원

인디/벤처 브랜드에 기반한 ODM 산업이 아직까지 미성숙

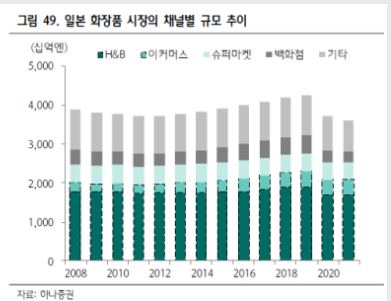

2) 일본 화장품 유통채널

일본은 여전히 오프라인 중심으로 시장이 돌아가며, H&B채널이 40%를 차지한다. 그리고 편의점이나 슈퍼마켓 시설이 수준 높고 접근성이 높은데, 여기에도 화장품을 판매한다. 슈퍼마켓과 편의점이 합쳐서 화장품 시장의 20%를 차지한다.

온라인(15% 비중): 라쿠텐(이커머스 1위), 아마존, 큐텐, 잇코스메(일본 최대 화장품 사이트)

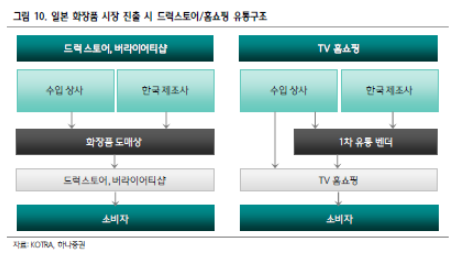

오프라인: 로프트, 플라자, 마츠모토키요시(드럭스토어), 웰시아, 돈키호테

드럭스토어/홈쇼핑 유통구조(40%비중): 총판사를 통하게 되어 있다. 브랜드 업체 입장에서는 총판사 선정이 중요하다. 일반적으로는 2개 이상의 총파사와 협력하게 된다.

3) 일본의 소비 성향

일본은 민족 성향이 화장품 소비에도 고스란히 드러나는데, 화장품에서도 튀거나 화려한 것을 선호하는 편이 아니다. 일본에서 꾸준히 팔린 제품들을 보면, 대부분 단일 제품이거나 내추럴한 제품임을 볼 수 있다.

최근에는 K-POP이 뜨면서 10~30대 젊은 여성들 중심으로 아이돌 화장법을 따라하는 수요가 증가하고 있다고 한다. 대표적인 키워드는 다음과 같다.

쁘띠프라: 저렴하지만 품질 좋은 제품이라는 뜻으로, 2000엔 정도가 기준이 된다. 주 타겟은 10~20대다.

도한놀이: 한국 문화를 좋아하는 젊은 여성 사이에서 SNS로 한국을 여행하는 문화.

도한곳코: 한국풍 음식 또는 장소에서 시간을 보내는 것.

도레카데코: 한국 아이돌 포토카드 꾸미기.

(1020 일본여성에게 한국이란?)

4) 일본 업체

일본 업체들은 신제품 출시 사이클이 12~18개월로 매우 길다.

시세이도

브랜드: 드런크엘리펀, 나스, 끌레드뽀, 센카, 아넷사, 티스, 마죠리카마죠르카, 우노, 츠바키, 피노, 로라메르시에 등

카오

브랜드: 소피나, 에츠, 가네보, 비오레, 케이트, 수이사이, 몰튼브라운, 앨리 등

고세

브랜드: 에스프리끄, 설기정, 질스튜어트, 어딕션, 비세 등

니혼콜마: ODM 1위 업체,

5) 일본에서의 해외 업체

지난 잃어버린 30년으로 일본의 젊은 세대는 구매력이 매우 낮았다. 이는 일본 인디/벤처 브랜드들이 탄생하지 못하게 되는 배경이 되었고, 한국 업체들에게는 기회가 되는 것이다.

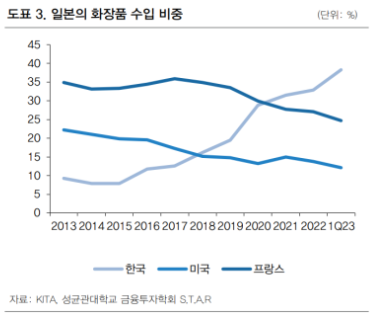

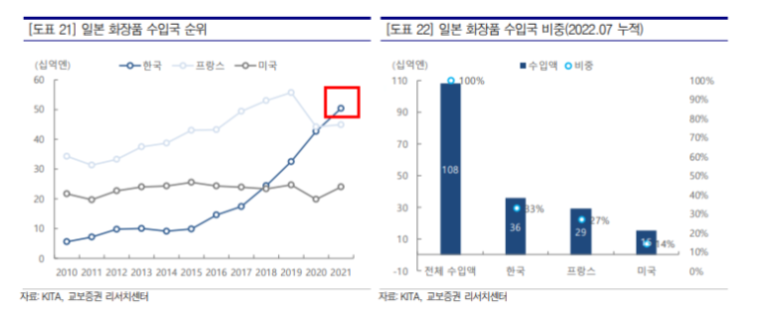

한국: 일본의 화장품 수입국 중 비중이 30~40%로 1위다. 색조 중심으로 침투 중이다.

주소비층: 쁘띠프라

롬앤, 클리오, 티르티르, 미샤

프랑스: K뷰티가 뜨기 전에 프랑스가 1위였다. 당연 로레알의 힘...

중국: 일본의 화장품 수입국 중 비중이 6%정도다.

타겟: 20대 후반과 3040으로, 가격대가 3000~4000엔.

중국의 퍼펙트 다이어리, Zeesea, VCND가 핫함.

태국: 태국의 Cathy Doll가 핫함.

2.6 동남아

동남아 시장도 K뷰티가 급성장세를 보여주고 있는데, 아직까지는 비중이 작아 보여서 PASS. 덩치가 작은 인디브랜드들에게는 유효할지도.

3. 화장품 시장의 변화

현재 국내 화장품 기업들의 성장세는 미국과 일본을 기반으로 일어나고 있다. 중국은 한때 국내 화장품 수출의 50%이상을 차지하던 국가였지만 현재 경기침체로 시장에서 메인으로 보고 있지는 않다 (플러스 알파느낌). 그러므로 이번 항목에서는 미국과 일본, 한국에서 일어나는 화장품 트렌드에 대해 파악하고자 한다.

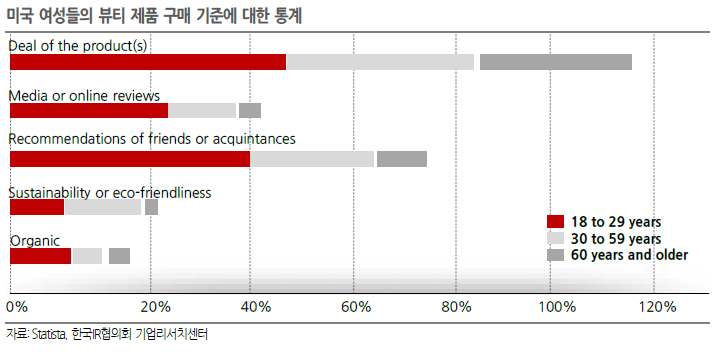

다음은 미국 여성들의 뷰티제품 구매 기준에 대한 통계인데, 시장규모가 제일 큰 국가로서 현재 화장품 트렌드를 엿볼 수 있다. 이를 참고하여 이번 항목을 정리하였다.

3.1 인플루언서 바이럴

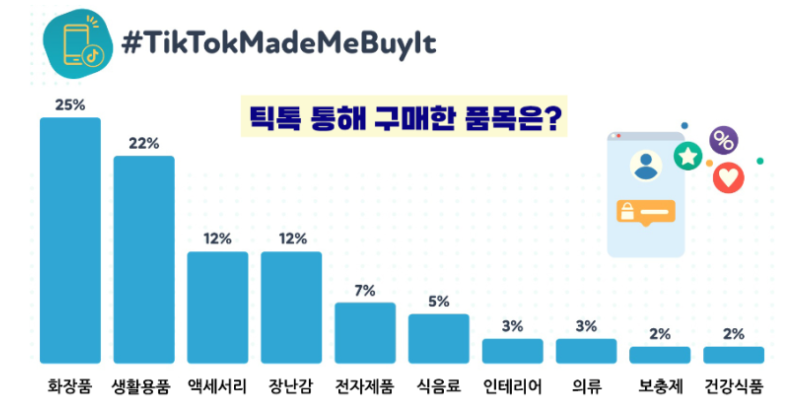

대SNS의 시대다. MZ세대들에게 SNS는 일상 그 자체다. 그렇기에 광고에 항시 노출되어 있으며, 실제로는 대부분의 서치를 구글이나 네이버보다 SNS에서 하는 편이다.

최근에는 '왓츠인마이백'이나 뷰티컨텐츠를 접하기 쉽다보니, 본인들이 좋아하는 인플루언서나 연예인의 화장법을 쉽게 따라하곤 한다. 그로 인해 자연스럽게 화장품도 따라 구매하게 된다.

한국: 유튜브, 인스타그램, 트위터(X)

중국: 웨이보, 위챗, 더우인, 빌리빌리(중국의 유튜브)

미국: 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 트위터(X)

일본: 라인, 인스타그램, 틱톡, 유튜브, 트위터(X)

유럽: 페이스북, 인스타그램, 스냅, 틱톡, 트위터(X)

기타플랫폼: 립스(글로벌), 엣코스메(일본), 화해(한국)

3.2 과한 것보다는 자연스러움

꾸안꾸, 노메이크업 메이크업 이 유행일 정도로 미국을 포함한 다양한 국가들의 화장법이 바뀌고 있다.

예전에는 이목구비 모든 부위(?)에 포인트를 주는 화장법이 보편적이었다면, 지금은 눈 주위 아이브로우와 마스카라로 포인트를 주고 그 외에는 최소한의 메이크업으로 수수함을 강조하는 편이다.

3.3 인디브랜드

SNS마케팅/ 상대적으로 소비력이 약한 1020의 화장품소비 증가/ 원브랜드샵 및 백화점, 대형마트 유통 채널에서 멀티샵, 온라인 위주로의 전환 등으로 인해 신규 인디 브랜드들의 진입장벽이 낮아졌다.

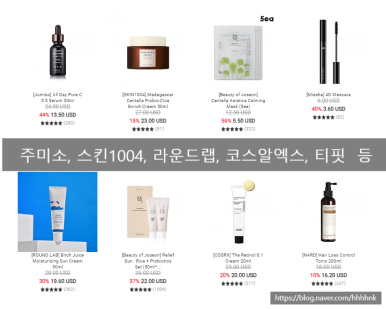

국내는 올리브영이 급성장하는 2010년대 후반에, 인디브랜드들이 높은 성장을 보여줬고 미국/유럽/일본은 최근 들어 가파르게 성장하고 있다.

다음은 실리콘투의 (해외)온라인몰 BEST 아이템인데, 코스알엑스를 제외하고는 대부분이 신규 인디 브랜드임을 볼 수 있다.

이는 화장품 성능이 상향평준화되고 마케팅 및 브랜딩이 중요해지면서, 변화에 유연한 인디브랜드들이 트렌드에 빠르게 발 맞추기 때문이라고 볼 수 있다.

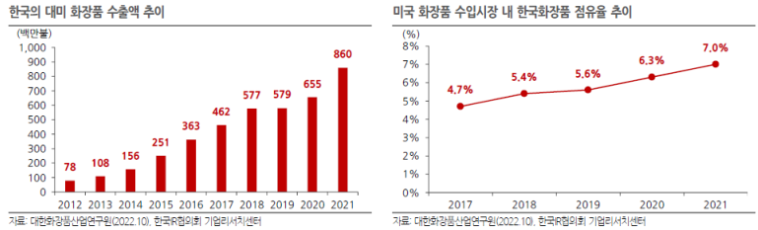

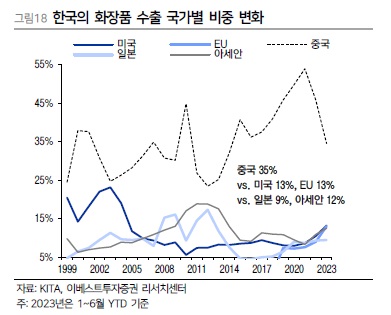

3.4 한국 화장품의 수출국 확대

(이 항목은 약짓는 오빠들 님 포스팅으로 한번에 정리)

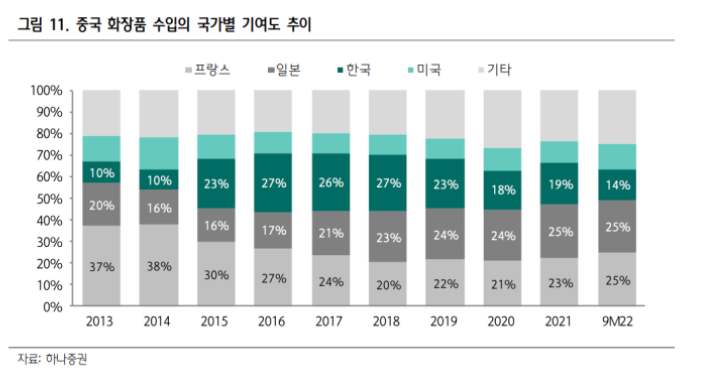

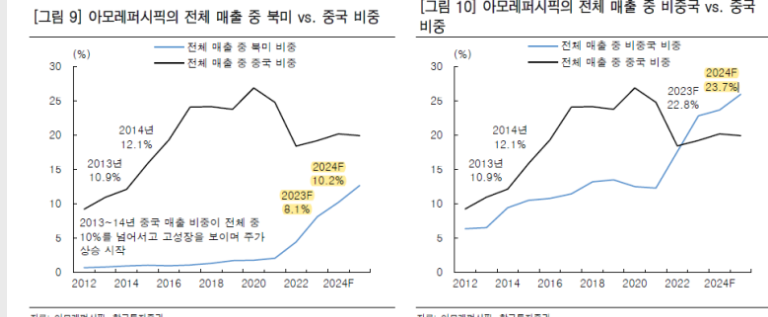

기존 한국 화장품 산업은 중국향 매출이 40~50%를 차지할 정도로 중국의 소비 환경에 영향을 많이 받았다. 산업 분위기 자체가 중국 경기에 커플링 될 정도였는데, 최근에는 실적이 '수출국 다변화'를 증명했고, 센티 또한 그렇게 변하고 있는 중이다.

3.5 기타 트렌드 용어

더마: 일반 화장품과 달리, 약사/피부과 의사 등 전문가의 자문으로 만들어지는 제품. 유럽에서 더마 화장품 인증을 받을려면 엄격한 규제 하에서 제조되어야 한다고 한다.

썬케어: 피부노화, 피부암 방지에 있어 자외선 차단이 중요하다는 사실이 퍼지고 있다. 단순 무더위 야외활동 필수품이 아닌, 스킨케어와 같이 기본 루틴 영역으로 자리잡고 있다.

이너뷰티: 피부에 좋은 성분들을 섭취하여 내면의 건강을 채우는 것.

퍼스널컬러: 개인의 피부톤, 눈동자 색상, 머리색 등을 고려하여 결정되는 맞춤형 컬러.

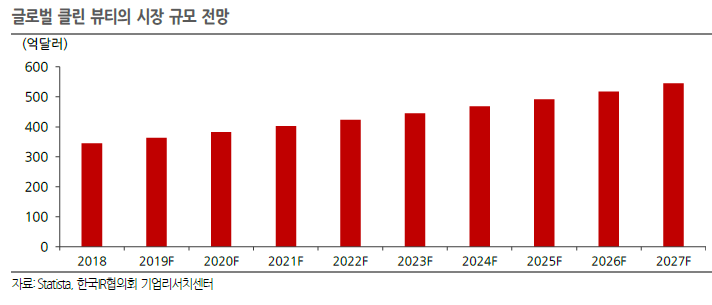

그린뷰티/클린뷰티: 지속가능한 포장재 및 유기농 원료 등으로 환경 및 천연을 강조하는 마케팅이다. ORGANIC, NATURAL, CRUELTY-FREE(동물 잔혹성 X), VEGAN, SQUALAN(노화방지 천연물질)와 같은 용어도 비슷한 의미.

(다음글들을 보면 이러한 트렌드들에 대한 체감가능)

4. 국내 화장품 기업

4.1 브랜드 기업

|

기업 |

브랜드 |

주요 특징 |

|

LG생활건강 |

CNP, 오휘, 숨, 후, 이자녹스, 빌리프,

|

중국 비중이 크다 |

|

아모레퍼시픽 |

이니스프리, 에뛰드, 설화수, 헤라, 라네즈, 아이오페, 마몽드, 에스쁘아... |

중국 비중이 컸지만, 미국, 동남아 고성장 중 |

|

애경산업 |

에이지투웨이니스, 루나, 원씽... |

중국 비중이 크다 |

|

에이블씨앤씨 |

미샤, 초공진, 스틸라, 어퓨, 셀라피.. |

일본 비중이 크다 |

|

클리오 |

클리오, 페리페라, 구달, 더마토리.. |

내수, 일본 비중이 크다 |

|

아이패밀리에스씨 |

롬앤... |

일본 비중이 크다 |

|

브이티 |

시카, 티르티르... |

일본 비중이 크다 |

|

마녀공장 |

마녀공장... |

|

|

본느 |

터치인솔, 메디솔, 컬러버킷... |

|

1) LG생활건강

브랜드: CNP, 오휘, 숨, 이자녹스, 빌리프,

더페이스샵, 네이처컬렉션매출비중

화장품 매출은 총 매출 대비 40~50% 비중

면세 비중이 30%, 중국 현지 비중이 40%

후 54%, 숨 7%, 오휘 7%, CNP3%

특징

22년 미국 MZ타겟 브랜드 '더 크램샵' 인수

21년 미국 비건 브랜드 '보인카' 인

2) 아모레퍼시픽

브랜드: 이니스프리, 에뛰드, 설화수, 라네즈, 아이오페, 마몽드, 에스쁘아

매출비중

국내 50%, 면세 15%, 중국 17%, 북미/유럽 11%

특징

기존 브랜드를 우직하게 미는것보다 글로벌 화장품 대기업들처럼 M&A 전략으로 나가는 듯 하다.

중국에서 수익성이 낮은 매장들을 전부 없애고 미국에 집중하고 있다.

미국의 럭셔리 클린 뷰티 브랜드 '타타 하퍼' 인수.

3) 애경산업

(화장품 매출 비중 30~40%로 생략)

4) 에이블씨앤씨

브랜드: 미사, 초공진, 스틸라, 어퓨, 셀라피

매출비중

국내 65%, 일본이 17%, 북미 5%

기초 35%, 색조 40%

미샤 70%, 기타 30%

특징

다사다난 이슈 생성기였으나, 21년 대표 바뀌고 체질 개선

대주주가 사모펀드, 상시매각 상태 (평단가가 약 24000원...)

미샤 모델: 엘리자베스 올슨 > 북미 타겟, 사나 > 일본 타겟 (올해 광고비 좀 나올듯)

할인율 제한하고 고급화 이미지로 개선 노력

코스맥스, 코스메카, 믹스앤매치 등의 ODM/OEM에 외주 가공

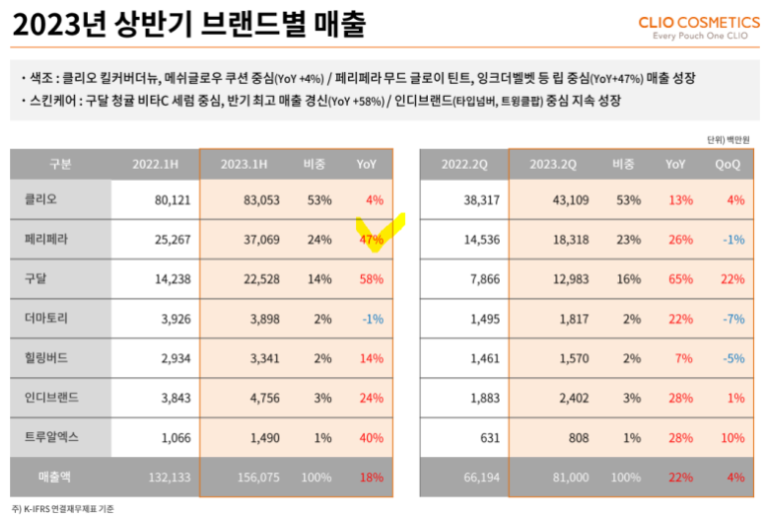

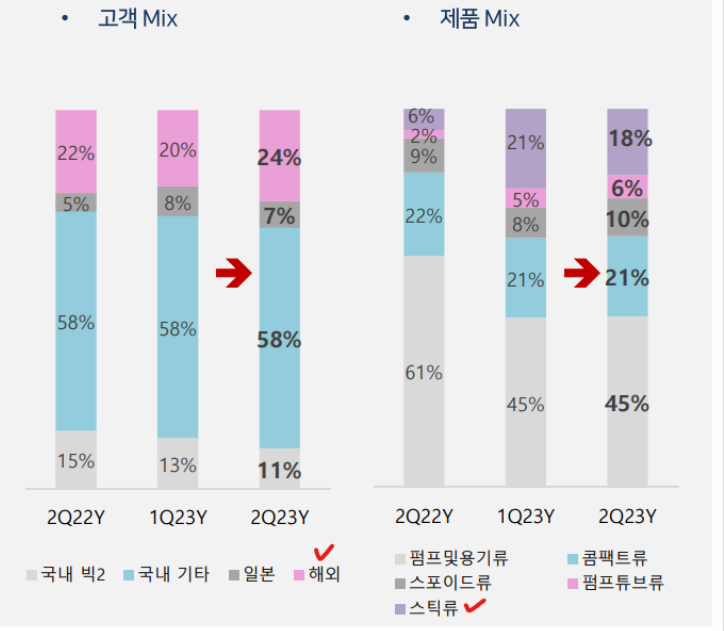

5) 클리오

브랜드: 클리오, 페리페라(색조), 구달(스킨케어), 더마토리, 힐링버드

매출비중

국내 60%, 일본 10%, 미국 8%, 중국 6%, 동남아 5%

국내 온라인 15%, 해외 온라인 20%, H&B 32%, 해외 오프라인 20%

색조 80%

주력제품: 아이섀도 팔레트, 페리페라 립스틱

ODM업체: 클리오-코스맥스/인터코스, 페리페라-씨앤씨/한국콜마

2023년 컨센: 3316, 273, 248

특징

올리브영 매대에서 가장 많은 면적을 차지

미국, 일본에 집중

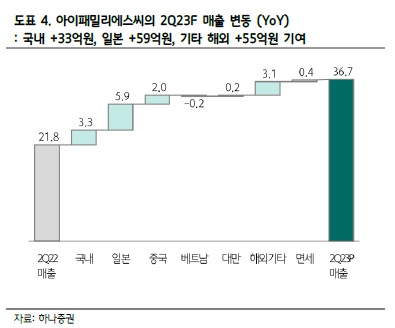

6) 아이패밀리에스씨

브랜드: 롬앤, 누즈

매출비중

국내 30%, 일본 40%, 중국 5%, 대만 5%

색조몰빵: 틴트 34%, 아이섀도우 23%, 립밤 13%

주력제품: 롬앤 립틴트, 아이섀도우

2023년 컨센: 1412, 200, 161

특징

코스맥스, 씨앤씨인터에 외주 생산

연간 70여개의 SKU 출시 > 트렌드에 맞춰 빠르게 대응

마케팅과 브랜딩이 동사의 핵심. 그래서 해외마케팅도 직접함

SNS와 인플루언서 마케팅에 집중

7) 브이티

브랜드: 시카, 티르티르

매출비중

일본, 국내, 중국

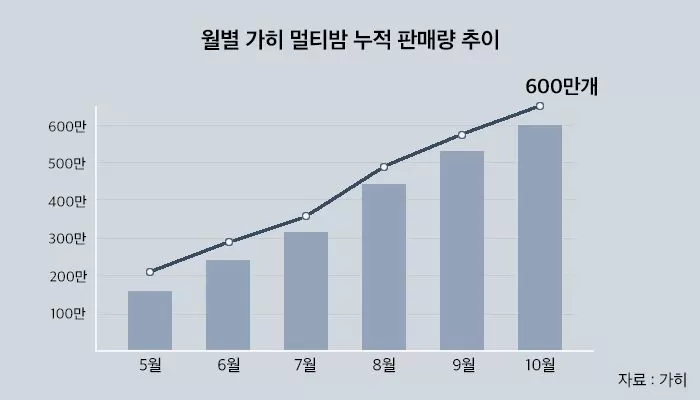

주력제품: 리들샷(50, 100, 300, 700, 800, 1000샷), 수딩마스크

CAPA: 23년 7월 증설 완료, 23년 10월 추가 증설.

자회사: 큐브엔터, 브이티바이오(R&D)

특징

일본이 주력

9월,다이소에서 출시

8) 마녀공장

브랜드: 마녀공장, 아워비건, 바닐라부티크, 노머시

매출비중

국내 40%, 일본 45%

주력제품: 퓨어클렌징오일, 비피다 바이옴 앰플, 갈락 나이아신 에센스

특징

코스맥스 ,클라젠 등의 100% OEM 생산

22년 하반기부터 중국, 미국 진출 시작

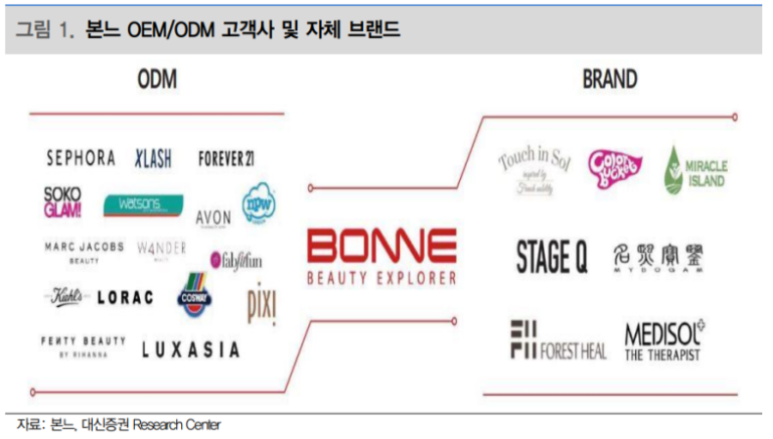

9) 본느

(ODM/OEM+브랜드)

브랜드: 터치인솔(색조), 메디솔(스킨케어), 컬러버킷(색조), 스테이지큐(색조), 포레스트힐(스킨케어), 미라클아일랜드(스킨케어)

매출비중

화장품 매출이 총 매출 대비 40%

화장품 영업이익 중 90%가 ODM, 여기서 60%가 미국향

Pixi 비중이 크다

자회사: 아토세이프(세탁세제), 큐브릭코퍼레이션(광고플랫폼 및 유통)

특징

오버행 물량: 전체 주식의 37% 정도

2024년 자회사 아토세이프 상장 예정

ODM/OEM 고객: Pixi, Kendo(펜티퓨티)

터치인솔(색조)가 미국에 진출 중. 현재 아마존 위주에서 오프라인까지 확대 중

4.2 ODM, OEM 기업

1) 씨앤씨인터내셔널

매출비중

색조 100%

립 60%, 아이 20%

국내 45%, 북미 30%, 중국 10%, 아시아(중국외) 5%, 유럽 5%

고객사

서양: 타르트, 레어뷰티

국내: 클리오, 아이패밀리SC

중국: 인투유, 난다(3ce)

CAPA

국내공장 3개, 기존 1.9억개 > 4Q24 3.6억개

중국공장 2개, 0.5억개

2023년 컨센: 2200, 355, 313

특징

인디 브랜드향 매출비중이 크다.

중국 공장은 중국 브랜드 매출 비중이 80%

2) 한국콜마

매출비중

기초 75%, 색조 25%

ODM 50%, 연우 12%, HK이노엔 40%

국내 75%, 중국 15%, 북미 10%

고객사: AHC, ATOM미. JM솔루션, 닥터자르트, 동국제양, 닥터지

CAPA: 국내 3.7억개, 중국 2.8억개, 북미 1.7억개

2023년 컨센: 22000, 1500, 1000

특징

썬케어 쪽에 강점이 있다.

중국 실적이 올라오는 중이다. 2Q23 OPM 15%

연우와 HK이노엔이 연결로 잡혀 퓨어하지는 않다

3) 코스맥스

매출비중

기초 50%, 색조 40%

국내 58%, 중국 32%, 미국 8%, 동남아 6%

중소 70%

고객사

서양: 로레알, 에스티로더, 존슨앤존슨, 뉴스킨

국내: LG생건, 클리오, 더페이스샵, 올리브영, AHC, 닥터자르트, 투쿨포스쿨, 마녀공장, 조선미녀

중국: 인투유, 난다(3ce), 화시즈, 퍼펙트다이어리, 컬러키

CAPA: 국내 6억개, 중국 10억개, 미국 1억개

2023년 컨센: 18100,1230, 670

특징

최근 영업이익률 성장이 가파르다 > 영업 레버리지

기초 54%, 색조 46%

신규 인디브랜드 고객사 증가 중

최근 미국 2개 공장을 1개로 구조조정 (오하이오+뉴저지 > 뉴저지)

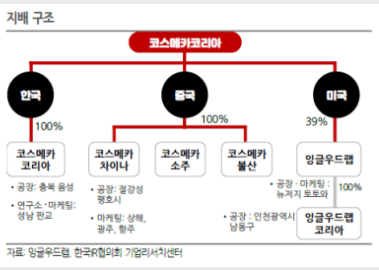

4) 코스메카

매출비중

기초 75%, 기초 21%

국내 80%, 중국 10%

CAPA: 코스메카코리아 4.2억개, 코스메카차이나 1.7억개

2023년 컨센: 4400, 270

특징

자회사 잉글우드랩은 미국담당, 코스메카는 중국/한국 담당

수출 비중이 늘어나는 중

5) 잉글우드랩

매출비중

미국 95%, 한국 4%

온라인 40% 이상

기초 50%, 기능성/OTC 25%, 색조 18%

고객사(210개): 로레알, 에스티로더, 엘리자베스아덴 등

CAPA: 미국 2.1억개, 인천 0.3억개

2023년 컨센: 2016, 260, 220

특징

대주주가 코스메카코리아

색조 비중 증가 중

선케어 제품 수요 증가 중

동사의 공장들은 모두 FDA(의약품) 승인을 취득

4.3 기타

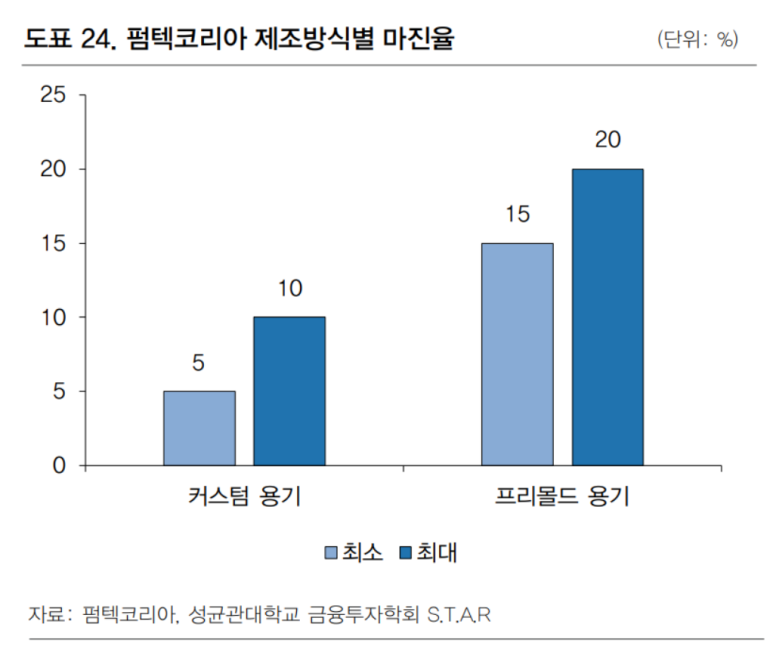

1) 펌텍코리아

: 화장품 용기를 제조 판매하는 기업.

매출비중

대형고객사 20%, 중소형 80%

국내 58%, 일본 25%

색조 30%

프리몰드 70%, 커스텀 30%

펌프 34%, 튜브 27%, 콤팩트 16%, 스틱 16%

고객사(500개이상): 가히, 조선미녀, 브이티, 코스알엑스, 아이패밀리에스씨, 아모레퍼시픽, 애경, 클리오, LG생활건강, ODM업체, 에스티로더, 뉴트로지나, 클리니크 등

CAPA: 연간 6억개, 25년 4공장 완공

2023년 컨센: 2800, 345

특징

프리몰드 비중이 75%이상으로, 프리몰드는 자동화율 및 마진이 높다.

튜브에 특화.

2Q23 선케어 제품 호조로 실적 GOOD.

해외고객사 확대 중.

플라스틱 제조 공정에서 사출을 담당하는 자회사(부국티앤씨)가 있다.

자동화율 70%.

2) 연우

: 화장품 용기를 제조 판매하는 기업22.

매출비중

대형고객사 40%, 중소형 60%

국내 60%, 북미 20%, 유럽 8%, 일본 5%,

색조 10%

프리몰드 %, 커스텀 %

펌프 77%, 튜브 18%

주요제품: 화장품에 사용되는 펌프, 튜브용기

고객사: LG생활건강, 아모레퍼시픽, 미국 PKG그룹, 유럽 쿼드팩그룹

CAPA: 펌프 연간 6억개, 튜브 1.3억개, 견본용 2억개

2023년 컨센: 2500, 60

특징

한국콜마가 모회사

펌프에 특화, 그래서 색조보다 스킨케어 쪽에 강하다

럭셔리 제품 비중이 높다

중소형 매출비중이 늘어나는 중

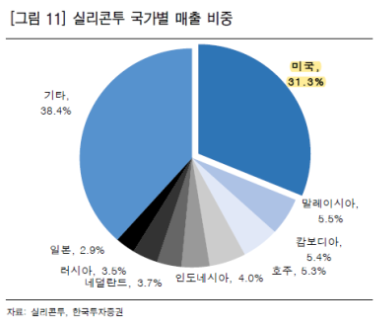

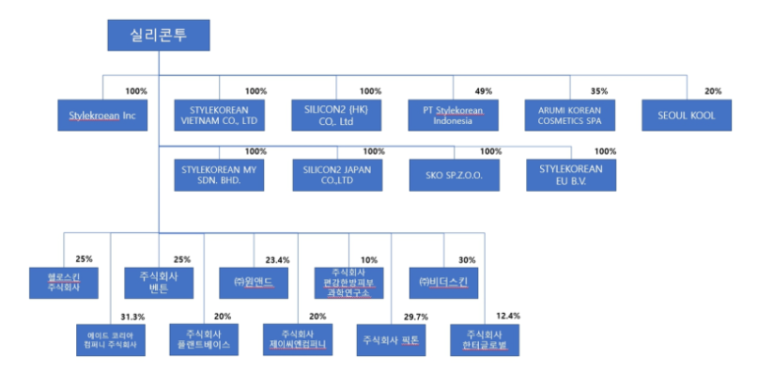

3) 실리콘투

: 자사 온라인 채널(스타일코리안닷컴)을 통해 K-트렌드 물품을 사입하여 역직구 판매하는 업체.

매출비중

미국 30%, 동남아 20%, 호주 5%

B2B(CA) 79%, B2C(PA) 7%, 풀필먼트 14%

고객사: 아이허브, 아마존

특징

미국, 인도네시아, 말레이시아, 폴란드, 한국에 물류센터 보유.

유통업에 가깝다보니 운반비가 중요.

신규 인디브랜드에 지분투자를 빠르게 늘리고 있다.

출처-네이버 블로그 겸하님

남자도 화장하는 시대, 우리 모두 화장합시다~

<출처>

박종대 前 애널리스트님

춰릿님 정마담님

농구천재님

겸하님

좋은기업 찾기님

약짓는오빠들님

다음 영상은 K뷰티의 인기를 체감할 수 있는 영상

다른 산업 기초 시리즈를 보고 싶으시다면?

Disclaimer

- 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

- 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.

- 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.